Михаил Медведев

Аллегория в наиболее широко принятом смысле — это сюжетное сочетание знаков, которое выражает и раскрывает соотношение обозначенных этими знаками явлений.

Аллегорию часто противопоставляют символу. Символ обозначает, тогда как аллегория повествует. Символ подобен атому, аллегория — молекуле; символ — слову, аллегория — повествованию. Где символ ставит знак равенства, там аллегория выстраивает уравнение, которое приходится решать.

В структурах аллегорий есть место и метафорам разной степени прозрачности, и темным намекам, и натуралистическому портретированию действительности (как и ее отдельных насельников). Часто к аллегориям причисляют персонификации тех или иных явлений и ценностей (Правосудия, Музыки и так далее). И это в сущности верно, поскольку такие условные персонажи узнаются по определенным атрибутам; эти сочетания образов отчетливо аллегоричны.

В своей основе аллегория представляет собой инвертированный анализ изображаемого явления. Именно инвертированный, потому что анализ как таковой разбирает явление на составные части, факторы и обстоятельства, тогда как аллегория действует в обратном направлении: она собирает, складывает элементы воедино. С таким способом интерпретации, с таким видением действительности связан очевидный риск: аллегория легко поддается предвзятости, априоризму. Но есть и очень существенный авантаж — аллегория способна связывать друг с другом совершенно разнородные знаки, образы и приемы воспроизведения, провоцируя на взаимодействие представленные ими сферы культуры.

Аллегория — много более чем художественный приём; это один из мощных традиционных инструментов познания и передачи информации, в котором интеллектуальное начало неотделимо от эмоции и эстетической игры. Но с точки зрения новейшей эпохи это единство просто обязано быть дискомфортным для всех его компонентов. Если, вслед за романтиками, абсолютизировать символ, связывая с ним спонтанность, эмоцию, эстетическое переживание и озарение, то аллегория предстаёт едва ли не смертью духа в когтях ограниченного рассудка. На протяжении двух последних веков в искусствоведении и, шире, в истории культуры сложилась устойчивая традиция уличения аллегорий в сухости и вымученности.

Многие великолепные интеллектуалы отразили этот стереотип в своих трудах. Полтора века тому назад под пером Якоба Буркхардта склонность Средневековья к аллегориям предстала одновременно парадигмой и рискованной слабостью [1]. В начале минувшего столетия Йохан Хёйзинга, вдохновляясь Буркхардтом и споря с ним, в поисках живых образов средневекового наследия обращался, минуя аллегорические построения, к символам, а аллегорическую традицию именовал, хоть и с оговорками, школярски упрощенной и дряхлой [2], тогда как у Бенедетто Кроче аллегорические приемы определялись как огрехи умничанья, как попытки искусства собезъянничать (scim[m]iottare) приемы науки, так что в итоге получается «ни рыба ни мясо». По Кроче, аллегория лучше всего прочитывается на артистически убогом материале и вполне «безвредна» (non designa il brutto) лишь тогда, когда служит внешним придатком произведения [3].

_______________

[1] Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 2001. С. 348-349: «Все вообще средневековье было преимущественно временем аллегорий: его теология и философия […] усматривали в своих категориях самостоятельные существа […]. В этом отношении все страны Запада находились в одинаковом положении; повсюду их умственный мир способен на порождение образов, вот только оформление и атрибуты их, как правило, загадочны и не особенно популярны. […] Мы не в состоянии подробно останавливаться здесь на том, насколько плохо в случае таких недоразумений приходилось изобразительным искусствам», и т. д.

[2] Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 204 : «Аллегория — это символ, спроецированный на поверхность воображения, намеренное выражение — и тем самым исчерпание — символа, перенесение страстного вопля в структуру грамматически правильного предложения»; «Итак, аллегория уже сама по себе носит характер школьной нормализации и одновременно поглощения, исчезновения мысли в образе […] То, каким образом она вошла в средневековое мышление – как литературное ответвление поздней античности […] — увеличило ее школярский и сенильный характер. Однако не следует думать, что в средневековых аллегориях и персонификациях отсутствовали неподдельность и жизненность».

[3] См.: Croce B. Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale… Milano, 1902. P 37; Tesi fondamentali di un'estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale // Memoria letta all'Accademia Pontaniana nelle tornate del 18 febbraio, 18 marzo e maggio 1900. Napoli, 1900. P. 30; см. также Croce B. Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic. Charleston, 2008. P. 67-68.

Примерно полувеком позже Марио Прац указал на то, что аллегорические формы, вопреки их мнимой надуманности, устойчиво служили выражению мистических переживаний [4]. Но даже у него речь шла о том, чтобы разграничить чувственное и дидактическое начала в аллегоризме, развести их в стороны.

_______________

[4] Mario Praz, Studies in Seventeenth-Century Imagery. Romа, 1964. Р. 16. Пример, избранный Працем в качестве основной иллюстрации этого безошибочного наблюдения, — видение св. Терезы Авильской, в котором демоны играют ее душой, как мячом. Невольно на ум приходит куда более ранний и совершенно поразительный пример — аллегорически насыщенное визионерство св. Хильдегарды Бингенской.

Всё это — голоса эпохи, в которой основы вдохновения и расчета (иногда либерально соотносимые с личным и общественным) упорно мыслились совершенно, суверенно независимыми друг от друга. Но мы живем на излете этой эпохи и просто обязаны взглянуть на дело в ином ракурсе.

Корни аллегорической культуры чрезвычайно обширны, и они в большей степени относятся к культуре познания, нежели к искусству. Еще св. Иоанн Кассиан (ум. 435) определил «аллегорическое» (т. е. возвещающее публике о чем-то ином) прочтение священных текстов как один из четырех способов проникновения в их смысл, наряду с буквальным пониманием, c наставительным морализаторством и c личным переживанием священной вести в аспекте цели. Эта концепция была формально принята западной Церковью, закреплена в знаменитом четверостишии (Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia) [5], получила вполне аллегорическое прозвище «четверка [коней]» (quadriga) и спустя тысячу лет после изобретения все еще воспринималась и развивалась учеными умами, например, Николаем Лирским или Данте [6], как свежая и актуальная.

_______________

[5] «Буква учит о деяниях, аллегория — вере, мораль — как поступать, анагогия — к чему стремиться». Это мнемоническое стихотворение впервые появляется в XIII веке у доминиканца Августина Датского и, возможно, принадлежит его перу. Со ссылкой на Августина оно приводится и в современном катехизисе Римской Церкви.

[6] Например, в письме к Кан Гранде делла Скала Данте после подробного изложения традиционной «четверки» пояснял, что все варианты прочтения, кроме буквального, иносказательны и в этом смысле аллегоричны. Literary Criticism of Dante Alighieri. Lincoln, 1973. Р. 99.

Здесь изобилуют сложные, сюжетные аллегории. В угощении Авраама Мелхиседеком детально проображается установление Евхаристии как царский дар. История Медного змия, воздвигнутого Моисеем, является ярким, психологически захватывающим образом того, как человек в опасности обращается к вере Христовой.

Впрочем, время от времени кассианова аллегория выступает едва ли не в виде голого символа. Отдельно взятый образ Писания способен быть интерпретирован аллегорически. К числу традиционных примеров относятся Иерусалим, понятый как Церковь Христова, и воды Чермного моря как прообраз вод Крещения. Но здесь символ всё-таки получает аллегорическое измерение (в современном смысле слова), вовлекается в некий ход событий благодаря принадлежности к обширному — и в идеале неизменному — контексту священных явлений.

Это, как мы видим, ещё не то явление, на которое обрушивался Кроче.

Собственно, аллегория, какой мы ее знаем, является детищем поздней готики и ренессанса. Ее появление подготовила еще схоластическая ученость, которая при всей своей воле к систематизации неизбежно раскрывала колоссальную сложность церковного предания, практически несводимого к единому смысловому полю. Но артистической средой, обеспечившей обособление аллегорического жанра, стали прежде всего театрализованные праздники: турниры, пышные приемы, въезды государей в города, — а равно и изготовленные для них и вдохновленные ими изображения. Здесь не обошлось без привычного аллегоризма, но он был использован для придания изысканного облика самым разным смыслам, в том числе и ориентированным на иной, нежели вероучение, общий контекст (например, на рецепцию мотивов античной мифологии или на события сугубо местного значения). Не вовлеченные более в единый сверхсюжет, аллегории обязаны были обзавестись собственными сюжетами и предстать автономными носителями смыслов, зримыми афоризмами.

Празднества «осени Средневековья» в основном были много более чем развлечениями — в них воплощались представления о благе, цели, желанном порядке явлений. И сколь угодно курьезные, прихотливые аллегории, сочинявшиеся для этих празднеств (Буркхардт сетовал на то, что их смысл то ли слишком глубок для прочтения, то ли отсутствует вовсе) [7], могли нести зрителям весьма глубокие — по смыслу или по эмоциональному воздействию — послания.

_______________

[7] В качестве примера Буркхардт (там же) приводит описанную Оливье де ла Маршем персонификацию Церкви, едущую на слоне, которого ведет великан, и поющую жалобы на торжество неверных. Сегодня этот яркий сценический образ с очевидными смысловыми планами (со времен Буркхардта слон успешно раскрыт как мариологический символ, возможности других толкований — например, исходя из бестиариев — были ясны и ранее) не кажется ни безнадежно темным, ни бессмысленным.

Независимо от стиля воплощения, аллегория была вполне способна оказаться ренессансной по содержанию. Герцог де Серракаприола описывает печать Петрарки с нагим человеком (это был условный портрет самого владельца печати) в сени лавра (имеется в виду имя возлюбленной — Лаура), в сопровождении стиха «In questo stato son Donna per voi» [8]. Что здесь означала нагота, в которой повинна Лаура? Только ли уподобление бедствиям нагого нищего, или же относятся к делу и плотская страсть, и вдохновляемая любовными переживаниями причастность наследию классической древности? Возможно, частью смысла была сама игра смыслами. Будучи прежде всего литератором, Петрарка отводит в аллегории важную роль тексту — он не просто сопровождает композицию, но деятельно участвует в сюжете.

_______________

[8] «В этом состоянии я, Госпожа, из-за вас» (итал.). Иными словами — «вот до чего вы меня довели». Maresca G. [Serracapriola, Duca de] Delle “imprese” con la descrizione e la trasformazione di alcune di esse in emblemi di famiglia o di stato // Recueil du Congrès international des sciences héraldique et généalogique. Stockholm, 1960. P. 225.

Другая аллегория, сочиненная Петраркой для более широкого круга зрителей, а именно в качестве персональной эмблемы Джан Галеаццо Висконти Миланского — это голубка в сиянии, несущая ленту с девизом «A bon droict» [9]. Изображения этой эмблемы, дошедшие до нас, преимущественно выдержаны в готическом стиле. Эмблема создавалась около 1360 года как часть официальной символики государя и на вид вполне вписывалась в соответствующую традицию, в которой господствовали отнюдь не аллегории. При этом мы снова видим и игру смыслов (включая очевидную аллюзию к образу Святого Духа — ведь права даны от Бога; но аллюзия ослаблена женским полом голубки — последняя всё-таки намекала на Изабеллу Французскую, супругу Джан Галеаццо, и на приобретенные с этим браком преимущества), и важную роль текста — на этот раз выбор языка играет роль не меньшую, чем облик. То, что имеется в виду не голубь, а голубка, явствует из устойчивого прозвания этой эмблемы — то есть, по сути, из еще одного текста.

_______________

[9] «По праву» (фр.). Cambin G. Le rotelle milanesi. Fribourg, 1987. P. 129, 137 etc.

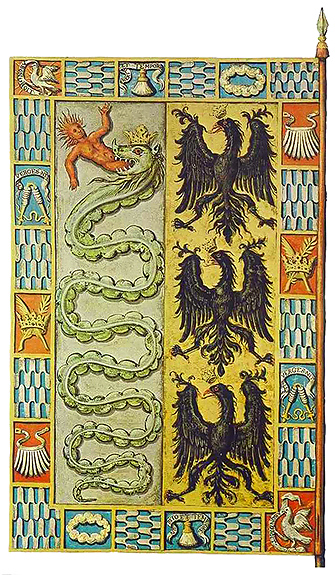

Выше — миланский герцогский ливрейный вымпел с изображением голубки в лучах солнца; ниже — она же по углам штандарта Максимилиана Сфорца, 8-го герцога Миланского (1512-23).

Эта эмблема особенно любопытна ввиду ее заметной роли в музыкальной истории: она фигурирует как «персонаж» в ряде музыкальных произведений, исполнявшихся при миланском дворе (мадригалов Якопо да Болонья «Fenice fu’», «Sotto l’Imperio», Франческо Ландини «Una Colomba candida» и других). О том, предстает ли она там прежде всего как раскрываемая аллегория или как персональная эмблема, еще предстоит судить исследователям [10].

______________

[10] Опыт прочтения подобных образов в символическом и аллегорическом ключе см. в статье: Abramov-van Rijk E. The Madrigal Aquil’altera by Jacopo da Bologna… // Early Music History, vol. 28. Cambridge, 2009. P.1-37.

Изображение на перстне Петрарки и эмблема герцога Миланского сродни друг другу во многих отношениях и, в частности, их связывает призрачная соразмерность: за одним из этих знаков — власть, за другим — научный и поэтический авторитет, что тоже немало. Символика власти и ученый аллегоризм сближались, учась друг у друга.

Но очевидна и разница. Голубка в лучах, подобно прочим официальным символам Висконти, пережила первого владельца и была унаследована его преемниками (и преемницами — для Бьянки Марии, наследницы герцогства, эмблема с нежной голубкой стала особенно уместна). Композиция на перстне была недолговечной. Вероятно, сам Петрарка заменил ее на другую, не желая затягивать этот эпизод своих любовно-интеллектуальных игр. Это — характерная черта ренессансной аллегории в ее наиболее «чистом» виде. Она часто отражает не персону, не статус и не событие, а нечто более мимолетное: переживание, мечту или же черту характера, рассмотренную в ключе определенного настроения. Начиная с конца 1430-х годов, с легкой руки Пизанелло (Антонио ди Пуччо Пизанского) [11], такие аллегории становятся обычным украшением реверса портретных медалей, дополняя внешний облик портретируемого условным взглядом в его внутренний мир — взглядом двояко субъективным, отражающим догадку и измышление художника по поводу этого внутреннего мира.

_______________

[11] В свою очередь Пизанелло вдохновлялся античными примерами, но в них аллегоризм был в основном подчинен мифологии.

Работа Пизанелло (А. ди Пуччо Пизано):

- слева: реверс медали в честь Чечилии Гонзага. 1447. Полумесяц Дианы и надёжно христианизированный единорог — весьма разнородные атрибуты девства — как бы невзначай соединились в одном меланхолическом пейзаже.

- справа: реверс медали в честь Альфонса V Beликодушного, короля Арагонского. 1449. Пизанелло посвятил этому монарху несколько медалей. На одной из них представлена красноречивая сцена схватки с кабаном. Легенда «Бесстрашный охотник» на всякий случай подсказывает, что Альфонс изображен не в виде вепря и даже не в виде пса, и заодно — своей тавтологичностью, от противного — намекает, что речь идет прежде всего не об охоте как таковой, а о качестве натуры, проявленном в правлении короля.

Это была новая форма художественного выражения, очень декоративная, располагающая к передаче настроений не в меньшей мере, чем к передаче информации. Знаменитая медаль Пизанелло, посвященная Чечилии Гонзага, несет на реверсе совершенно прямолинейную аллегорию, воспевающую стойкость Чечилии в намерении избежать брака по расчету и добиться права уйти в монастырь. Единорог, смиряемый девственницей, полумесяц как атрибут девственной Дианы — всё это семантические общие места. Но композиция, в которую Пизанелло свел эти мотивы, ни в малой мере не выглядит надуманным построением; она полна и восторженности в духе символизма, и сюрреалистического напряжения.

Следующим решающим шагом становится превращение аллегорий в предмет всеохватной моды. В XVI веке в свет выходят фундаментальные труды, посвященные этой теме и ложащиеся в основу особых жанров: Паоло Джовио, епископ Ночерский, резюмировал в своем трактате правила создания простейших аллегорических форм [12], а Андреа Альчиато, вдохновленный иероглифами египтян [13], опубликовал сборник наставительных и иносказательных изображений с поясняющими текстами [14], за которым последовало множество переизданий, переделок и подражаний. Многие аллегории такого рода воплощались в весьма посредственных артистических формах; но важнее был подразумеваемый (и, к слову, тоже не всегда очевидный для нас) артистизм мысли, дарившей миру то или иное иносказание. Изящное эссе Карло Гинзбурга по материалам сборников XVI-XVII веков показывает, как на примере переосмысления мотивов, переходящих из одной композиции в другую, можно проследить настроения и споры, повороты и потрясения культурной истории того времени [15].

_______________

[12] Giovio P. Dialoge dell’imprese militari e amorose. Lione, 1555. Трактат Джовио, посвященный конкретному типу знаков (imprese), преимущественно аллегорических по своей природе, пользовался широким признанием, хотя и содержал требования, выходящие за пределы общепринятого (например, Джовио призывал избегать изображения человеческих фигур).

[13] Посвященный иероглифам труд Гораполлона, египетского жреца V столетия, был найден примерно девять веков спустя, распространялся в списках и наконец был издан в 1505 году. Смысл иероглифов, несмотря на пояснения Гораполлона, был по-прежнему загадочен, что делало их лишь более привлекательными и открытыми для произвольных толкований. Обычно в них усматривали хитроумные идеограммы.

[14] Alciatus A. Emblematum Liber. Augsburg, 1531.

[15] Гинзбург К. Верх и низ // Мифы — эмблемы — приметы. М., 2004. С. 133-158.

Вверху: С. Ренар де Сен-Андре. Vanitas. Третья четверть XVII в. Дворец Лоншан, Музей изящных искусств, Марсель. Смертность приникла к нотам, словно надеясь найти в них утешение, или залог того, что мимолетное можно удержать.

Вверху: С. Ренар де Сен-Андре. Vanitas. Третья четверть XVII в. Дворец Лоншан, Музей изящных искусств, Марсель. Смертность приникла к нотам, словно надеясь найти в них утешение, или залог того, что мимолетное можно удержать.

Внизу: Ф. Гисбрехтс. Vanitas. 1650-е или 1660-е гг. Королевский музей изящных искусств, Антверпен. В хорошей vanitas есть место и злорадству, и жалости. Среди признаков презренных и оплакиваемых бренности и суеты одно из первых мест занимают музыкальные инструменты. Они служат развлечению (подобно изображенным здесь же табаку и мыльному пузырю) и в то же время, будучи орудиями утонченного искусства, питают гордыню и тщетные умения (как и науки, представленные книгами и глобусом). Будучи непременной принадлежностью торжеств, музыка по праву занимает место бок о бок с такими порождениями власти, как грамота и гербовая печать. И, наконец, мгновенный, сразу же умирающий, неуловимый звук, образующий плоть музыки, куда более эфемерную, чем мыльный пузырь — хотя ноты и пытаются придать ей видимость постоянства.

Безусловно, у этой моды был мощный фактор, связанный с нормализующими, разъясняющими и воспитательными ролями аллегорий. Преддверие века разума предопределяло тот особый тип учености, который с готовностью — и иногда успешно — компенсировал лакуны знания ритуализмом и интуицией. Готовность аллегорической традиции разобрать мир на объяснимые элементы была здесь как нельзя более кстати. Однако эта готовность сама в значительной мере была не реальностью, а игрой, аллегорией всеохватности познания. Никакой цельной картины аллегории с их подвижными обликами и смыслами не образовывали и не могли образовать.

Кроме того, вовсе не предполагалось, что искусство должно решать задачи наставления и воспитания, непременно прибегая к рациональным нотациям. В середине XVI века Амброджо Полити заметил, что благочестивые изображения способны так же непосредственно подействовать на зрителя, как и эротическая живопись [16].

_______________

[16] Амброджо Катарино Полити Ланчелотто — доминиканский монах, затем епископ, известный публицист. См.: Гинзбург К. Тициан, Овидий … // Мифы — эмблемы — приметы. С. 160.

Совершенно ясно, что аллегории последних пяти столетий генетически связаны с философскими воззрениями на универсалии. Может показаться, что сама суть аллегории — обобщающей, построенной на нарицательности — связана с «реализмом», с идеей первичности общих понятий по отношению к их частным проявлениям в мире. Но аллегорическим обобщениям искусство придавало уникальные образы, неся не менее мощный заряд «номинализма». В этом отношении, как и во многих других, самая примитивно выстроенная аллегория способна предстать весьма непростым явлением.

Похоже, подобная сложность была привлекательной сама по себе, вызывала гносеологическое доверие. Она делала достоверным познание, достигаемое через аллегорию. В конечном счете именно так человек, знающий о неисповедимости путей Господних, мог выразить свои стремление и долг следовать Господними путями.

Мы едва ли оценим значение аллегории для ренессанса, если не сопоставим ее с другим детищем этой эпохи, также вдохновленным античными образцами — с гротеском. Это название получили узоры с вплетенными фигуративными элементами — живыми существами, растениями и так далее. Гротеск не просто декоративен в ущерб осмысленности, он играет обессиленными смыслами, они включены в состав орнамента, как пленники в процессию триумфа. Гротеск напоминает нам, как опасно было бы недооценивать готовность людей той эпохи отдохнуть от рассудочности и назиданий. При этом, однако, типичный гротеск ничуть не «спонтанен»: его прихотливые формы требуют тщательной артистической проработки и отражают аккуратное следование образцам [17].

_______________

[17] Построения, подобные гротескам, в изобилии встречаются в искусстве готики — на ум прежде всего приходят манускрипты, орнаменты маргиналий. Там, однако, всегда есть искушение раскрыть (или заподозрить) либо символическое, либо аллегорическое их содержание, либо присутствие персональной символики владельца рукописи. Ренессансный гротеск более откровенен в своей декоративности. Смысл ему заменяет престижная связь с классической древностью.

Род аллегории, порожденный ренессансом, не только был усвоен маньеризмом, барокко и классицизмом, но и продолжил развиваться за их пределами. Романтикам не была близка рациональность аллегорий, но они вполне оценили другие свойства жанра: многозначительность деталей и неизбежное при любой продуманности визионерство. К двадцатому веку нередкими стали изображения, выстроенные подобно аллегориям, но наделенные неявными или множественно-противоречивыми смыслами и воплощавшие либо поиск неких «новых смыслов», либо разочарование в рассудочном видении мира; последняя тенденция нашла одно из высших выражений в сюрреализме. Приметой тех же иррационалистических поветрий стало некоторое стилистическое понижение дидактической аллегории — ее прибежищем стали прежде всего карикатура и приближенные к ней формы пропагандистского и рекламного искусства [18].

_______________

[18] Здесь можно воспользоваться общеизвестными примерами 1930-х годов. Наделенное скользкими смыслами и формами «Предчувствие гражданской войны» Дали и сурово-прямолинейные версии «Кота с птицей» Пикассо иллюстрируют две тенденции (иррационалистическую и логическую) в их расхождении и вместе с тем во взаимосвязи — так, при желании «Предчувствие…» можно прочесть как рациональную схему, но это явно обеднит восприятие. В «Гернике» обе тенденции предстают совершенно неразделимыми.

Стоит заметить, что в высокой словесности судьба аллегории была куда более сложной. В том же прошлом веке она служила не только прагматической пропаганде (идеологической или партийной), но и религиозной проповеди, причем тут был в полной мере оценен внутренний драматизм аллегорических построений. Так написаны «космическая трилогия» и нарнийский цикл К.С. Льюиса. Помимо этого, Льюис как филолог-медиевист был тонким теоретиком аллегорической традиции; похоже, именно ему принадлежит наблюдение о том, что аллегория воплощает инвертированный анализ явления и является метафорой, данной в особой перспективе, как бы в динамике [19].

_______________

[19] «Аллегория, в сущности, есть уподобление, видимое с другого конца… [Аллегория прочитывается] как продолжающeeся уподобление…» и др. (в работе «Аллегория любви», 1936); цит. по: Lewis C.S. The Allegory of Love: A Study in Medieval Tradition. Oxford, 1988. P. 125.

Эту же тенденцию десятилетием позже комментировал Дж.Р.Р. Толкин: «Конечно, аллегория и повествование (story) имеют между собой много общего и где-то там, в царстве истины, встречаются… поэтому единственной по-настоящему последовательной аллегорией является реальная жизнь. А единственные по-настоящему понятные рассказы — это аллегории… Разница между ними в том, что они подходят к делу с разных концов» (цит. по: Толкин Дж.Р.Р. Властелин колец. Т.1. СПб., 1994). Сам Толкин, однако, отдал большую дань чистой сказке, гомилетической игре в мифотворчество, нежели более прямолинейному аллегоризму.

После упоминания Льюиса вполне логично вернуться к религиозным истокам той аллегорической традиции, о которой идет речь. Европейская аллегория есть прежде всего явление христианской культуры, она в конечном счете восходит к тому исходному христианскому импульсу благовествования, который не допускает эзотерики и по сути ей противоположен. В пределах парадигмы, предусматривающей индивидуальную и непосредственную связь с Божеством, индивидуальны также и избранность, и связанная с ней возможность тайного ведения. Это никоим образом не значит, что аллегории не использовались в репрезентации эзотерики. Напротив, эзотерика с наибольшей готовностью раскрывала себя, и в этом смысле «преодолевалась», именно через аллегории. Общеизвестно пристрастие алхимиков к аллегориям; сама идея алхимии, прозревающей духовные трансмутации в вещественных и наоборот, наделена явными аллегорическими чертами. Кстати, недаром идея алхимического тайного знания в поисках самооправдания прибегала, как позднее масонство, к секулярной маске профессиональной, ремесленной тайны.

Ренессансное вольнодумство и реформация придали аллегориям особое значение. Культура кругов, терявших связь с традиционной Церковью, с таинствами и реликвиями, отражала своего рода голод, плохо скрытую тоску по чуду. Вполне естественно, что представления при дворе короля Иакова, объединителя Британии, во многом были подобны сакральным действам, призывающим благословение на государя и его окружение; или что принявшая кальвинизм Шотландия явила миру величайший в истории европейской духовности блеф — масонские ложи. В этих и подобных случаях аллегории — подлежащие разгадыванию, представляемые закрытыми, но экстравертные по сути — были незаменимыми средствами культурной и религиозной легитимизации.

Сам по себе термин «эзотерика» является в известной мере фикцией. Он интонационно подразумевает, что за некой дверью, открытой не для всех, есть некое обширное, качественно иное пространство (а не банальный чулан или обычная комната, как оно обычно оказывается на поверку). При этом готовность тайного знания к аллегорическому самообозначению с головой выдает открытость этого знания профанской герменевтике. Пожалуй, эта разоблачительная роль аллегории содействовала частичному разочарованию ХХ столетия в аллегорическом наследии.

Так или иначе, опыты ХХ века не являются для аллегорической традиции ни итоговыми, ни периферийными — скорее это некий переходный этап, связанный с переоценкой (и перенастройкой) баланса рационального и эмоционального, рассудочности и спонтанности. Нет смысла гадать, какое место аллегория займет в артистическом обиходе ближайшего будущего. Для нас она является данностью как достоверный факт интересующего нас прошлого; факт, который нам еще предстоит раскрывать, оценивать и переживать.

Некоторые авторы недоумевают, каким образом аллегории, лишенные недвусмысленных общих кодов и либо темные, либо примитивные по содержанию, могли пользоваться столь долгой и устойчивой популярностью [20]. Между тем именно множественность кодов и слияние рассудочности с художественным произволом составляли — и составляют в наши дни — основное очарование аллегорической культуры. По-видимому, на эти же особенности аллегорий имеет смысл ориентироваться и их исследователям.

_______________

[20] См., например: Lippincott K. The Genesis and Significance of the Fifteenth-century Impresa // Chivalry and Renaissance. Woolbridge, 1990. P. 49-76.

* * *

Опубликовано на сайте «Геральдика сегодня» 15.10.2011